連立と小選挙区制というエンジン

公明党の山口代表は12日、「自民党との選挙協力はあってしかるべきというものではない。今回の総選挙敗北を受けて自らの足腰を再建していくことが最優先だ」と述べ、来夏の参院選に向けて選挙協力のあり方を根本的に見直す意向を示した。千葉市での地方議員との会合で語った。

また、総選挙の自公協力について、地域ごとの事情に応じて柔軟に選挙協力の是非を検討する考えを示唆した。

まず正確にしておいたほうがよいでしょう。山口氏が語っているのは選挙協力のことであって、これまでの自公連立のあり方、連携一般についてではありません。

けれども、ここでは少し敷衍して、政党間の連立・連携に関して考えてみることにします。

自民党と連立を組んできた公明党が、こんな状況のもとで冒頭のような態度表明をするのは、一面では、公明党からみた場合のその連立の目的そのものが政治的にはいかに希薄であったかを見事に証明しているでしょう。片方の自民党が、自らの政権維持のためには、まさにやむをえず、あるいは「苦渋の選択」だったのかもしれませんが、少なくとも決意をして連立に臨んだであろうことは容易に推測がつくわけで、この非対称性がまた傍目には興味深いところです。

公明党という政党は、もちろん外側からみての感想では、きわめてプラグマティックにふるまう政党であるということ。もっとつきつめていえば、同党のためになるか否かを唯一の判断の根拠であるかのようにさえ思えるような、プラグマティスト集団であると私には思えます。その支持母体でもある創価学会が宗教であるのか否か、諸外国での同会にたいする扱いをふくめて、はたして宗教であるのか疑問がもたれているようですが、同会の「折伏」を政治的にもちこんだ姿が、公明党の「プラグマティズム」のように思えてなりません。山口氏の今回の発言は最初に断ったように自民党との選挙協力に関するものですが、そこに見え隠れしているねらいはこの延長とみて差し支えないでしょう。山口氏が一方で、民主党に協力する旨の発言をしていることと重ねあわせるとなおさらそう思えてしまうのです。

以前のいくつかのエントリーでも記したように、長い間の自民党政権は、そのときどきの政権の基盤が一様であったわけではもちろんありません。今日までの自公政権は、自民党単独政権の維持が不可能だという判断の下で生まれたものでしょうし、その点ではすでに単独政権は十の昔に消えたとみなされていたということになります。途中の非自民政権の誕生という事実もふくめて。

一方では、こうした認識をもふまえて二大政党づくりへ支配層が動いてきたといえる。かつての自民、社会で代表させられてきた55年体制が、世界の政治地図からソ連を中心とする「社会主義勢力」が消えていくのと平行して、新しい段階へ移行するという事態を経てのことです。

私も総選挙中・後の自民党の事態を解党的と表しましたし、今現在の同党の総裁選の模様が伝えられるかぎりでは、あながちその表現があたっていないわけでもないのかなという気さえ起こる。つぎつぎに出ている総裁選候補者の顔ぶれは、かつての日本政治の「中心」にいた政党が現実にいかにそこから遠ざかってしまっているのかを端的に示すものではないでしょうか。

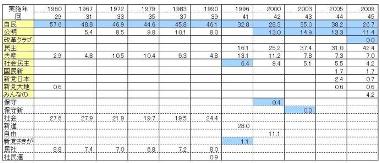

自民党の各総選挙ごとの得票率をみてみると、以下のような推移をたどっています。池田勇人時代の1960年・第29回総選挙から1回おきに、2000年からは毎回の総選挙結果を比較しています。青い網掛けは、選挙実施時の与党を、左の黄色の網掛けは現存する政党を表しています。

この表から何がよみとれるでしょうか。私はつぎの2点をあげたいと思います。

このエントリーの主題は、このうちの1にかかわっていますが、1と2の関係でいえば、1が2を促進したとみなければなりません。ようは、自民党の地盤沈下をみてとった支配層が選挙制度を改変することによって、政治・経済の支配を継続しようとしたということです。

2でいう、新しい動向とは、つぎのようなものでしょう。

表が教えるのは、主にはこの2つでしょう。

結局、小選挙区制度の日本政治への導入によって、

- 二大政党(2000年選挙での自由党を加えた)に得票が集中する状況をつくり出したこと

- そして、自民党単独政権時代以上に票を集中するのに成功していること。裏返しにいえば、共産・社民の得票を小幅ながらも奪いつづけていること

で成果をあげたといえます。

この事実は、しばしば当ブログで言及してきた収斂という現象です。

まさに選挙制度が、そしてそれを後押しするかのようなメディアコントロールが、あたかも投票先が2つしかないかのように有権者・国民に強いてきた結果だともいえます。

その意味で1996年の総選挙の前後で日本政治は劇的に変化しています。

もちろん、小選挙区という切り札を導入する環境をつくるための政治的な支配層の戦略を忘れるわけにはいきません。小選挙区並立制がとられる前の総選挙を思い起こしてください。1990年の総選挙は、消費税導入とともに、自由民主主義政権か社会主義政権か、などという体制選択を前面に押し出し、あおろうという選挙でもあったわけですから。

小選挙区制度がいかに政権維持のために作用してきたのか、一目瞭然ではないでしょうか。

その結果、うまれた今回の議席配置です。小選挙区並立制という選挙制度は、衆院再可決を可能にする320議席までは民主党に与えはしませんでした。が、表から分かるように、一党に40%以上が集まるという結論を出したのです。

その結論は、たびたび世論調査が明らかにするように、民主党への政策支持を根拠にした議席ではなかったが、自民党には入れないという国民の気分感情と確実に結びついた票であったことは確かでしょう。小選挙区導入後の特徴の一つに、自民と民主の合計得票率の差異に有意差がないことを先にあげましたが、そのこととおそらく関係しているでしょう。

選挙後の動向は、再可決可能なところまで達せず、同時に国民の積極的な支持を受けたとよみとれない新しい状況のなかで、民主党自身が自民党とは異なる態度を強調する方向が先行しています。

そこで、冒頭の公明党は以上の構図のなかでどのような役割を果たしてきたのか。二大政党政治への移行のなかで、自民党が政権を維持するための、民主党を上回る条件づくりにその力を発揮したということです。

そのことは、再び自民党が政権に復帰する可能性を公明党がどのように判断するかによって、公明党の出方が異なっているということを意味します。

支持母体の学会をみれば、立身出世という世間の一つの価値観と深く結びついた階級的な組織構造にその特徴があると私は考えており、それは公明党が政権にしがみつく姿勢にも反映しているだろうと思います。逆にいえば、この間の社会保障分野での度重なる弱者といわれる階層に向けてしかけられた制度改悪を、公明党はどのように釈明してきたのでしょうか。

こうした同党の姿勢は、ここで自民党から民主党へ鞍替えするに十分な条件を備えていると考えるに足るものです。

そうなると、与党で320議席をカバーできるというわけですから、キャスティングボートを公明党が握るといっても過言ではありません。

はやる私の気持ちはつぎの参院選にむかっています。そこで、衆院与党が過半数を握ることになったら、ちがった意味で日本政治が前に一段とすすむだろうという危惧を感じつつ。

(「世相を拾う」09188